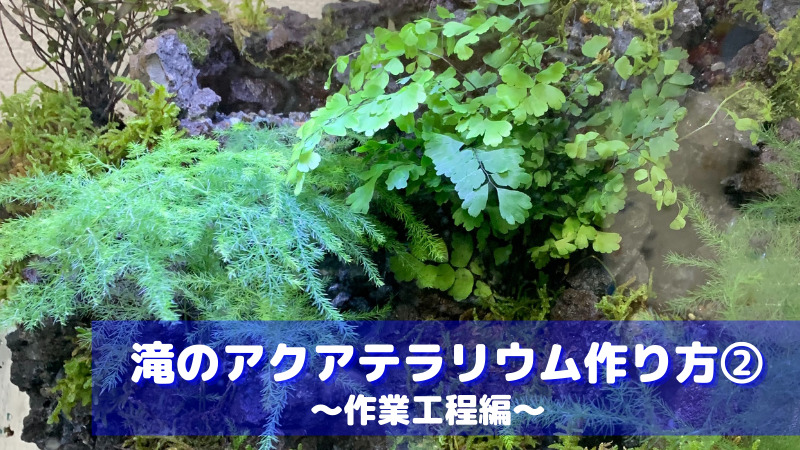

滝のアクアテラリウムの作り方②~作成工程編~

前回では滝のアクアリウムを作成する時に必要になる材料と器具を紹介させて頂きました。

今回は第二弾という事で、作成工程を解説していきたいと思います。

第一弾「材料準備編」はこちら

【作成工程①】イメージをスケッチする。

「材料は揃えたさぁ作るぞ!!」となっても、おそらく普通の人、特に初めてアクアテラリウムを作成する人は何から手に付けていいのかわからないと思います。

初めにやることは落書きでいいので自分の作りたいレイアウトを書き出す事です。

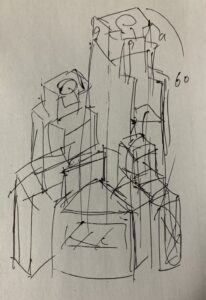

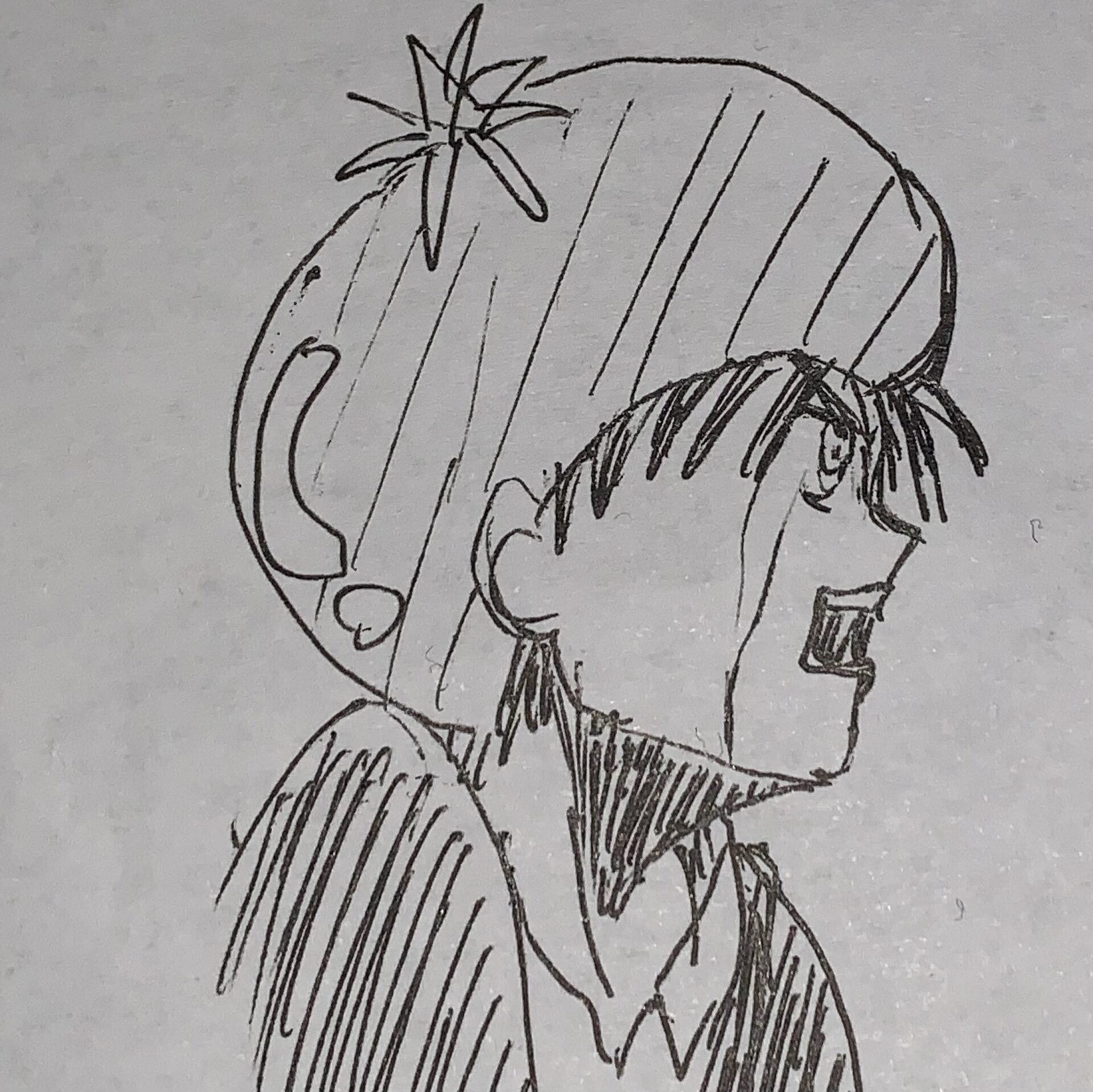

枠組みの完成イメージのスケッチ

まずは完成した枠組みをイメージして書き出します。

まずは完成した枠組みをイメージして書き出します。

私の作成した二つの滝のアクアテラリウムであれば、こんな感じのスケッチを描きました。

フリーハンドで構いませんし、間違ってても構いません。

重要なのは、「どのようなレイアウトにしたいかのイメージを一度アウトプットする」という事です。

そうする事により、ふわふわしていた頭の中の理想のレイアウトがグッと具現化します。

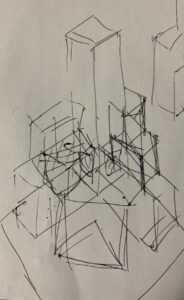

内部構造を意識して修正したスケッチ

次に、こちらもフリーハンドで構いませんので、ザっと描いた先ほどのスケッチをもう少し丁寧に、内部構造まで考えながら描いていきます。

次に、こちらもフリーハンドで構いませんので、ザっと描いた先ほどのスケッチをもう少し丁寧に、内部構造まで考えながら描いていきます。

どこにポンプを配置するのか、水が通る場所はどこなのかも考えながら具体化していきます。

土台となる部分だけのスケッチ

そして次に外側の装飾の枠組みを取り除いた状態の土台となる部分だけをスケッチしてみます。

そして次に外側の装飾の枠組みを取り除いた状態の土台となる部分だけをスケッチしてみます。

ここが一番最初に作成していく部分になります。

このスケッチは土台だけではなく、少し装飾部分も描いてしまっていますが、自分の中で必要なパーツが把握できていれば問題ありません。

実際の寸法に合わせて土台の設計図を書く

ここからは定規も使って縮尺を実際と合わせて丁寧に土台の設計図を書きます。

本来なら画像も合わせて解説したいのですが、私が書いた設計図は館長の餌食となりこの世には残っておりませんので、文章での説明になってしまいますが。

原寸大で設計図を書ければもちろんそれが一番ですが、結構なサイズの設計図になってしまいますので、1/2スケールなどに落とし込んで書くのがいいと思います。

この時点で正確な設計図を書くのは土台のみで大丈夫です。

ここでの注意点として、水槽の大きさよりも、10cm程度は小さくしておいた方がいいという事です。

土台には最終的に石が貼られて、石の厚さは場所によっては5cmほどあるかもしれません、土台が大きすぎると石がぶつかって入らない!なんて事になりかねませんからね。

装飾部に関しては、土台を組み終わってから実際に寸法を測って設計図を作ります。

図面上で完璧に思えてもいざ組み上げてみると、予想以上に寸法が狂います。

(それは私が設計の素人だからだと思いますが)

土台の設計図が完成したらいよいよ本作業に取りかかっていきます!

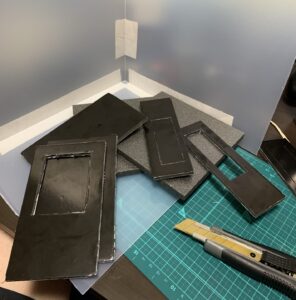

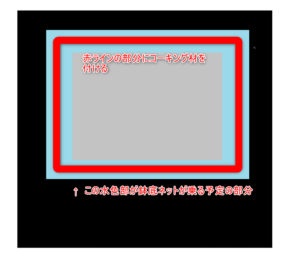

土台のパーツを切り出していく

それでは作成した設計図を元にスチレンボードを切り出していきましょう。

画像では謎のPPボード(ポリプロピレン)が写っています。

画像では謎のPPボード(ポリプロピレン)が写っています。

これは材料準備編では触れなかった材料なのですが、このボードの用途についてと、材料準備編で触れなかった理由をご説明致します。

PPボードについて

このPPボードの役割は、疑似水槽です。

というのも、水槽の内部にアクアテラリウムのレイアウトを作成していく際、本来であれば水槽に直接スチレンボードを接着していきます。

しかし、私も初めてのアクアテラリウム作成で、もしこれがとんでもない失敗作だった場合、直接スチレンボードを張り付けていたら目も当てられません。

一応ガラス水槽であれば、失敗して貼り付けてしまっても金属ヘラでガリガリしてこそぎ取ることも可能ではありますが、出来ればそんな事はしたくありませんでした。

そこで思いついたのが、水槽の代わりにPPボードに貼り付けてレイアウトを完成させて、そのレイアウトをそのまま水槽の中に入れるという作戦でした。

いわゆるコアブロックシステムだね!

失礼しました、本来の意味はさておき便宜上コアブロックシステムと呼びますが、上記の理由で私はPPボードに貼り付けながらアクアテラリウムを作成していきました。

もはや上記の理由がなんなのかわからなくなってるけど、失敗した時のリスクを抑えるためだよぉぉぉぉぉ!!

コアブロックシステムの欠点

では何故私が材料準備編でこのPPボードを紹介しなかったのか、見出しの通りこのコアブロックシステムには大きな欠点があったからなのです。

欠点その① 薄い為レイアウト中にたわんでストレスがマッハ

私が作成した滝のアクアテラリウムは高さが60cmあります。

このPPボードは厚さが2mmですので、当然直立なんかしませんたわみます、寝かせて作業すれば…と思った時代が私にもありました。

まぁ反り返る反り返る。

スチレンボードをコーキング材で固定する際、仮止め程度でも数時間、完全固定となるとほぼ丸1日必要です。

貼り付け中にたわんで剥がれ、翌日に起床して確認したら剥がれてなおかつコーキング材が固まっている…まさに俺の怒りが有頂天になっていました。

私は剥がれては貼り付け、剥がれては貼り付けを何度も繰り返し、ようやく固定出来ましたが、完全にはたわみを制御できず、レイアウト自体に歪みが生じてしまいました。

欠点その② PPボードのたわみで水槽との間に隙間が出来る

最終的にコアブロックシステムで完成したわけですが、たわんで生まれた隙間はもう埋める事が出来なくなりました。

しかし隙間は大きい所でも5mm程度、正面から見た感じでは隙間は全く気にならない程度の物です、これくらいは大目に見るか…と思っていましたが、ある日重要な欠点に気付きました。

生体が水槽とコアブロックの隙間に入り込んで出れなくなってるよおぉぉおぉぉ!!

水槽とコアブロックの狭間でかろうじて動く程度の生体、もちろん救出は不可能でした。

これからアクアテラリウムを作成しようと考えてらっしゃる方に同じ失敗はして欲しくない為、あえてPPボードはご紹介しませんでした。

新世代コアブロックシステムの提案

コアブロックシステムが使えないなら失敗覚悟で最悪水槽をガリガリしなければならないのか…?

そうお考えの調査兵団諸君に新たな可能性を提示したいと思います!

スチレンボードで疑似水槽を作るんだね!

あ、そうです。

スチレンボードは厚さ10mm、ザクマシンガンの銃弾程度はじき返してくれるわ!!!

というわけで、スチレンボードで外枠を作ってそこに土台を張り付けていきましょう、最終的に余分な所もカッターで簡単に切り落とせますしね。

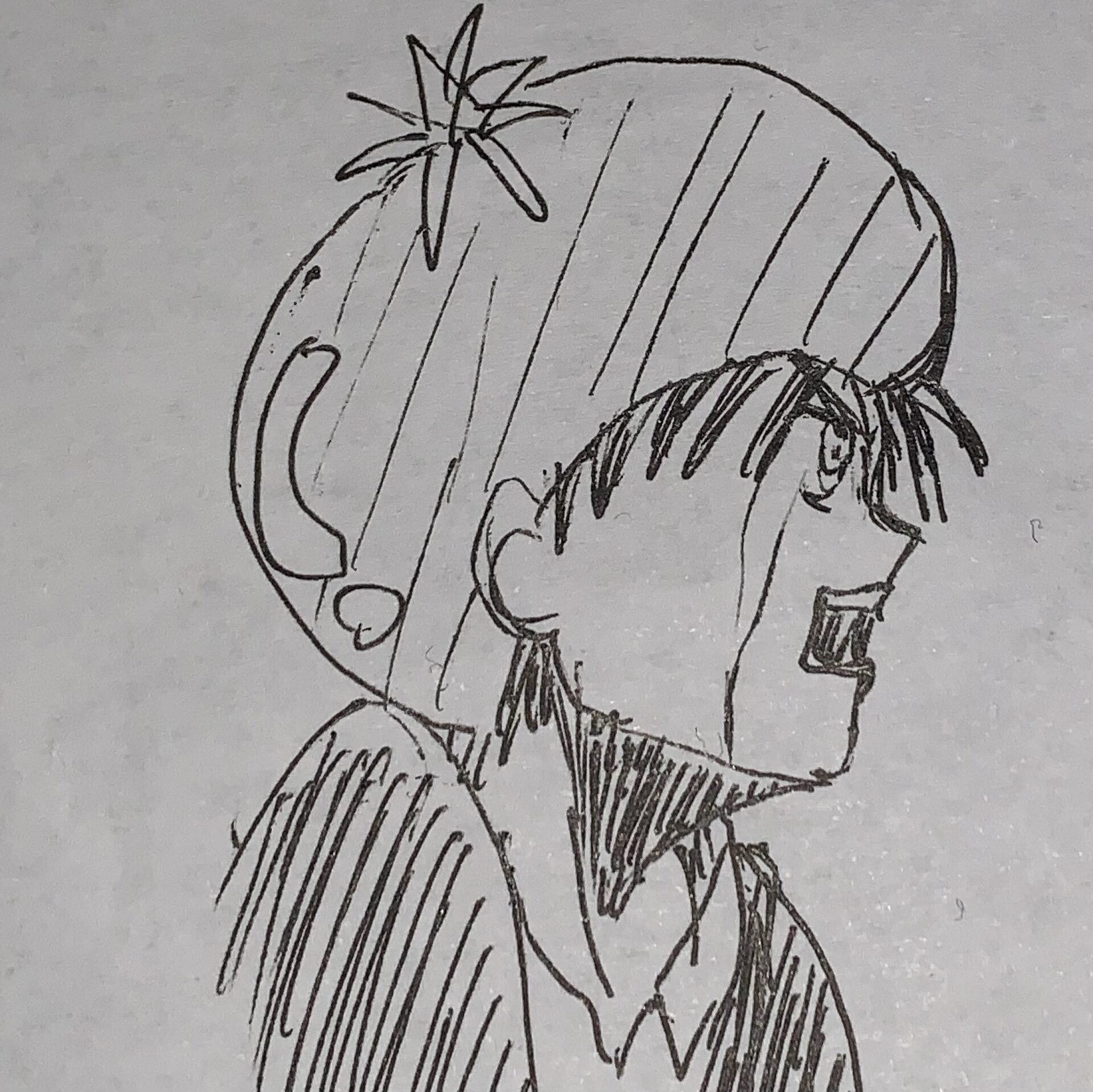

切り出したパーツに鉢底ネットを張り付けていく

さて、ようやく次の工程です。

水を通すために切り抜いた部分より少し大きめ(5mm~1cmほど)に鉢底ネットを切り出します。鉢底ネットは普通のハサミでも簡単に切れます。

鉢底ネットが乗る部分にコーキング材を付けておいて、その上に鉢底ネットを乗せて押します。

そうすると鉢底ネットの穴からコーキング材が染み出してきますので、それをヘラで平らにならします。

あとはくっつかない様に広げて乾燥させます。

土台の組み立て→次のパーツの切り出し→細部の組み立て

やはり一番大事なのは土台です。

まずは一番ベースとなるパーツを張り付けていき、場合によっては一時的にガムテープや養生テープなども使い固定し、コーキング材がしっかりと固まるまで約1日乾燥させます。

早く先に進みたい気持ちは非常によくわかりますが、ここは我慢してください。

この間に寸法を測って次のパーツを作っておきましょう。

翌日には土台も乾燥し、次のパーツも完成しているでしょう。

翌日には土台も乾燥し、次のパーツも完成しているでしょう。

細部パーツはよほど大規模でなければ一気に張り付けて問題ないと思います。

この時に私は左側の滝の部分にはポンプを埋め込みました。

石の貼り付けを2~3日に分けて行う

翌日には細部も乾燥していると思います。

翌日には細部も乾燥していると思います。

いよいよ石を張り付けていきますが、石は当然重い為、あまり欲張って張り付けすぎると一気に決壊します。

たっぷりのコーキング材を使って一つ一つ慎重に貼り付け、もし張り付けている途中に剥がれそうになった物があればそれは一度取り除いておいて、翌日に回しましょう。

アクアテラリウム作成は待ち時間が一番長いのです。

全ての石が貼り付け終えたら水槽内に設置

おそらく水槽内に設置する時に細かい石や砂は落ちてしまうでしょうがそこは目を瞑りましょう。

私は水槽にかなりギリギリのサイズで作ってしまいましたが、みなさんは先に述べた通りもう少し余裕をもって作っているでしょうから大丈夫ですよね!

さて、水槽内にレイアウトを設置し終えたら、コーキング材のアク抜きをしていきます。

さて、水槽内にレイアウトを設置し終えたら、コーキング材のアク抜きをしていきます。

やりかたはいたって単純、24時間水に浸けておくだけです。

そして24時間経ったら水を抜きまた24時間浸けるこれを3セット繰り返します。

エッ?

アクアテラリウム作成は根気が大事なのです!

ちなみに生体を飼育されない方はやらなくても大丈夫ですよ。

底床材を敷き、植物をレイアウトする。

アク抜きが終わればあとはもう少しです。

植物を植えた上から土を押し込んで固定したり、逆に土を先に埋めて置いた上に苔を配置したり、思い思いにレイアウトしていってください。

石に少量のコーキング材や水草用接着剤を付けて、直接コケを張り付けるのもいいですね!

あとは水を入れてポンプを稼働させて1週間ほど運転すればパイロットフィッシュを飼育可能になります。

まとめ

アクアテラリウムの作り方、いかがだったでしょうか?

動画ではなく文章と画像での説明だったのでわかりづらい部分もあったかもしれませんが、アクアテラリウム、もしくはアクアリウムを始めようと思ってる方の一助となれば幸いです。

では、良いアクアライフを!